Lire pour faire prendre conscience ou rester branché sur l’inconscient

On vante souvent la capacité qu’aurait la littérature de jeunesse de rendre les lecteurs « conscients » (du monde qui les entoure, d’eux-mêmes, etc.) : mais si, au contraire, elle avait d’abord pour mérite de parler à l’inconscient du jeune public, de mettre des mots et des images sur ces émotions qui les traversent de manière souterraine ? C’est l’hypothèse défendue ici par Patrick Geffard, chercheur en sciences de l’éducation et de la formation.

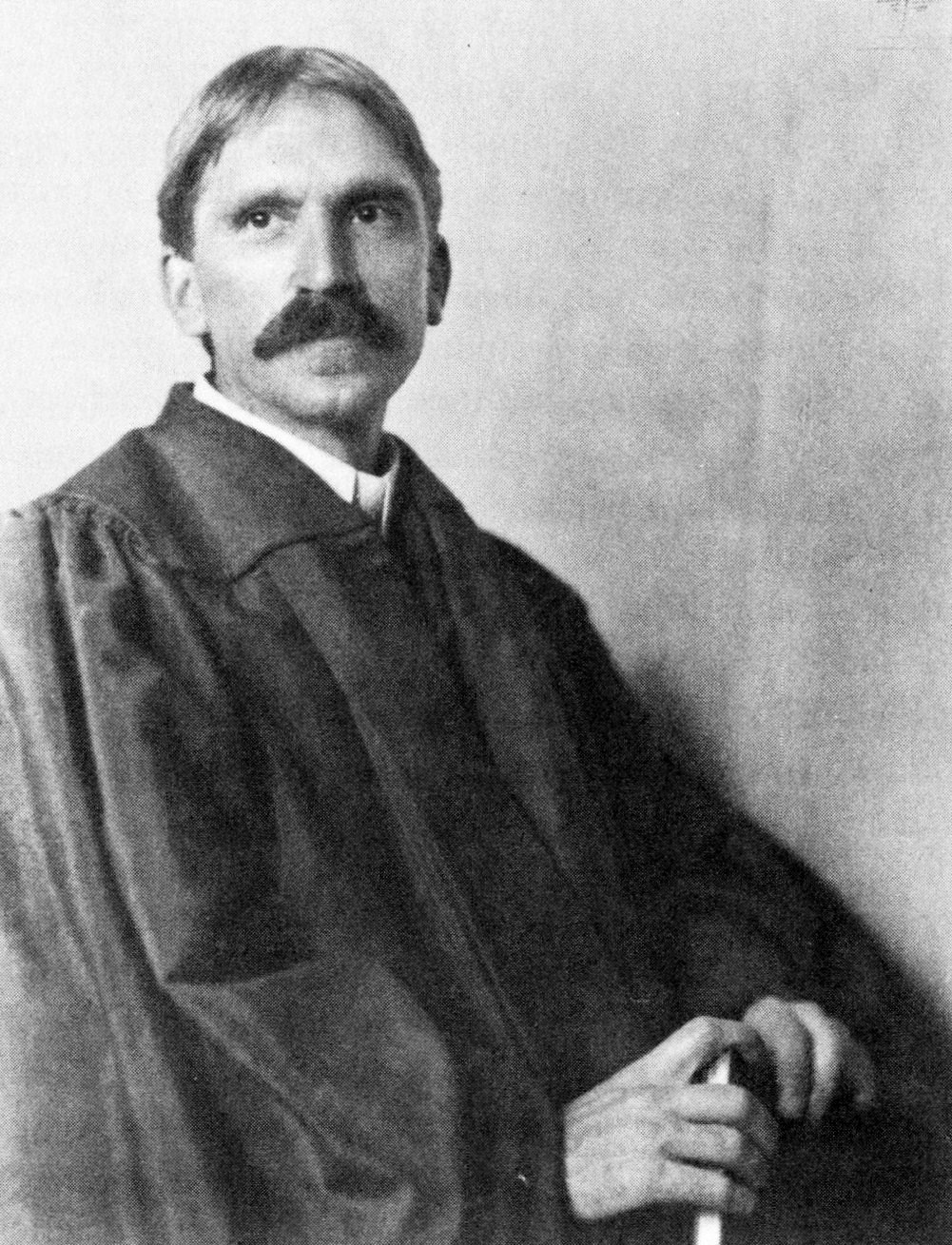

L’idée de proposer des lectures de textes littéraires étayées par la prise en compte de processus psychiques inconscients qui constitueraient pour partie le matériau de l’œuvre est contemporaine des débuts de la psychanalyse elle-même. Dans Le Délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, livre publié en 1907, Freud paraphrase Shakespeare quand celui-ci fait dire à Hamlet que le savoir issu de la raison est incomplet. L’inventeur de la psychanalyse affirme en effet que « ce sont de précieux alliés que les poètes et l’on doit attacher grand prix à leur témoignage, car ils savent toujours une foule de choses entre ciel et terre dont notre sagesse d’école ne peut encore rien rêver ».

Lorsqu’un peu plus loin dans le même ouvrage, Freud confronte l’approche scientifique de son temps avec l’approche littéraire, il se demande notamment « si la présentation poétique de la genèse d’un délire peut tenir face à la sentence de la science » et conclut par cette formule radicale : « c’est la science qui ne tient pas face à la production du poète. » Si l’on en croit le psychanalyste, les poètes ont devancé ses propres découvertes en ce qu’ils ont su, dans les formes et les modalités d’écriture qui leur sont propres, appréhender la puissance de l’inconscient et l’étrangeté de symptômes se présentant comme des formations de compromis témoignant de la présence ordinaire de conflits psychiques en chacun de nous.

Mais si Freud considère que la « peinture de la vie d’âme » est le « domaine par excellence » du poète, ce dernier demeurerait pourtant ignorant du savoir dont il est porteur. Sensible à ce que lui enseigne la vie onirique, le poète est rangé aux côtés des Anciens, du « peuple superstitieux » et de l’auteur de L’Interprétation des rêves lui-même. Il se tiendrait en fait dans une supposée méconnaissance de ce qui le conduit à produire le texte de fiction ou de ce que le texte pourrait donner à percevoir des processus psychiques à l’œuvre à travers ce qu’il décrit. Wilhelm Jensen, auteur, serait en quelque sorte dans la même position que son héros, le jeune archéologue Norbert Hanold, tous les deux ne possédant finalement qu’une « intuition obscure » (pour reprendre les termes de Sarah Kofman) des mouvements psychiques et, en particulier, du refoulement. Ce qui conduit Freud à considérer que les poètes peuvent à l’occasion côtoyer les fous qui « se sont détournés de la réalité extérieure mais, précisément pour cela, […] en savent plus sur la réalité intérieure, psychique, et peuvent nous dévoiler bien des choses qui, autrement, nous resteraient inaccessibles ».

Les intuitions en clair-obscur de la littérature de jeunesse

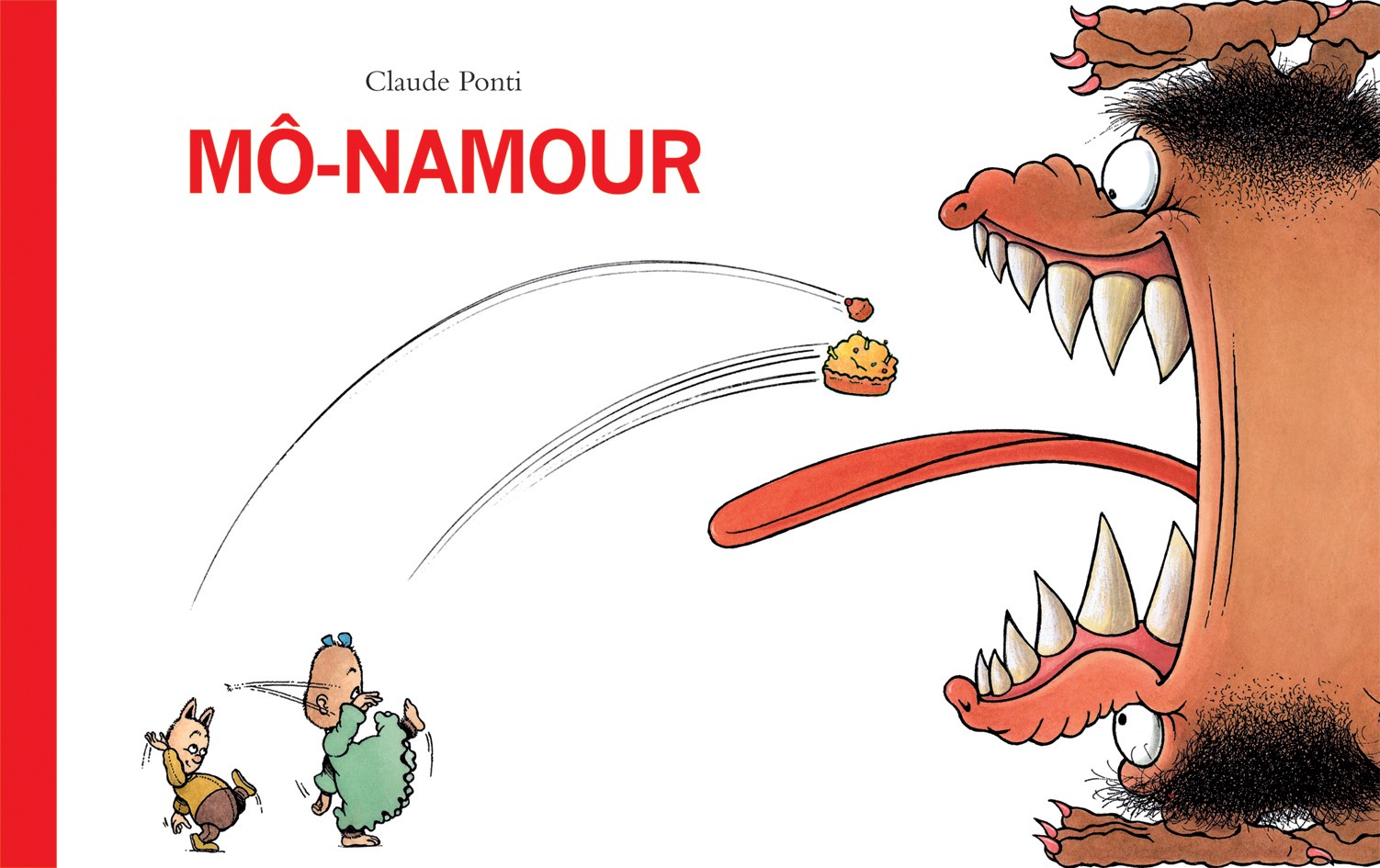

Passons maintenant de la littérature adulte à la littérature de jeunesse et de Wilhelm Jensen à Claude Ponti. Pourquoi cet auteur précisément ? Parce qu’il n’y a pas besoin d’être « grand psy » pour repérer que dans l’œuvre considérable – soixante-seize albums, sept romans, et d’autres choses encore – du père d’Adèle (1986), une histoire peut en contenir bien d’autres et que tel ou tel personnage peut se révéler mû par de plus sombres passions qu’il ne semble apparaître de prime abord (Mô-Namour, 2011). Avec Ponti, nous rencontrons un auteur de livres de jeunesse qui sait à quel public il s’adresse, et qui possède manifestement une certaine connaissance des mouvements psychiques mis en scène ou potentiellement suscités à travers les albums qu’il réalise.

Nous sommes aujourd’hui dans un temps quelque peu paradoxal où, après une extension de la psychanalyse qui a produit une diffusion – parfois peu rigoureuse – de nombre de ses notions ou concepts, celle-ci se voit régulièrement attaquée aussi bien en tant que pratique qu’en tant que proposition de compréhension de la psyché humaine. Dans une telle époque, il est difficile d’imaginer le « poète » – en l’occurrence l’auteur-illustrateur de jeunesse – comme une sorte de « sujet supposé non savoir ». Le savoir psychanalytique n’a plus l’aspect de nouveauté qui était le sien lors de la découverte freudienne et l’auteur moderne est logiquement envisagé comme étant au moins partiellement informé de cette culture particulière.

Les lecteurs attentifs de Claude Ponti n’ont pas manqué de relever les constructions littéraires qui lui sont propres et qui ne sont pas sans ressemblances avec ce que Freud a désigné comme le « travail du rêve », autrement dit les processus de condensation, déplacement, figuration et élaboration secondaire (L’Interprétation des rêves). C’est le cas par exemple avec ce que Sophie Van der Linden désigne comme la création « d’images verbales concernant les jeux de langage ». On s’aperçoit en lisant Ponti qu’il est un grand producteur de ces mots-valises qui, en associant plusieurs termes, génèrent des images emboîtées et des sens multiples.

Dans l’étude que Sophie Van der Linden a consacrée à Ponti, intitulée Claude Ponti, on peut par ailleurs relever plusieurs propos de l’auteur-illustrateur qui montrent combien il est en liaison avec certaines connaissances que la psychanalyse a pu apporter quant aux enjeux intersubjectifs dont l’écriture et la lecture d’œuvres littéraires sont porteuses : « Un enfant a de vrais parents mais aussi des parents imaginaires et, moi, je m’adresse à l’enfant qui est dans ce monde-là » ; « La propriété d’un symbole, c’est quand même de fonctionner ailleurs, autrement, indépendamment. C’est un peu comme dans les rêves, chez Freud, avec le rêve apparent et le sens profond » ; « lorsqu’on lit des livres, il y a quelque chose de nous qui fréquente quelque chose de celui qui a écrit ».

Passons donc maintenant du côté des (jeunes) lectrices et lecteurs pour nous demander ce que la rencontre avec le livre de jeunesse peut éventuellement mettre en jeu.

(Se) lire entre les lignes et les images

« Chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même » affirmait Proust dans Le Temps retrouvé. Selon lui, « l’ouvrage de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument optique qu’il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n’eût peut-être pas vu en soi-même ». Quel sens donner à ces propositions quand il est question de la littérature de jeunesse ? Il n’est pas si rare d’entendre des louanges insistant sur la capacité supposée de tel ou tel album ou roman de mettre à distance ou de mettre au jour des « émotions » dont on pourrait alors d’autant plus facilement se défaire ou qui pourraient ainsi s’apaiser. Comme si une forme de « prise de conscience » pouvait se réaliser parce que l’œuvre contiendrait en elle-même la possibilité de ses effets, dans l’indépendance de son lectorat.

Il faut peut-être insister sur le fait que le livre n’est pas un médicament, qu’il n’agit pas à la manière dont une molécule peut produire des effets sur un organisme. Ce qui n’empêche pas, au contraire, de s’intéresser à ce que Marc-Alain Ouaknin a nommé la « bibliothérapie ». Selon cet auteur, la thérapie dont il est question est moins une procédure curative qu’une démarche préventive de l’ordre du prendre soin. Et cette démarche est celle de « la rencontre entre la “force” langagière […] et le lieu d’expression primordiale et première de cette “force” : le livre ». Ce qui suppose de ne pas oublier que cette force langagière ne conquiert sa pleine puissance que lorsqu’elle est l’affaire de sujets interagissant dans leurs singularités, qu’il s’agisse de l’auteur, du lecteur ou de qui est en situation de médiation entre les deux.

Pour qu’un tel type de rencontre puisse advenir, quelques conditions élémentaires sont certainement nécessaires. Comme, par exemple, éviter de traduire dans une langue « rationalisante » ce qui n’est qu’évoqué, suggéré ou abordé en clair-obscur dans le texte ou les illustrations de l’ouvrage. Dans un article consacré à Maurice Sendak, le psychanalyste et pédopsychiatre Maurice Rey notait que dans des albums comme Quand papa était loin ou Max et les Maximonstres, « il n’y a ni absence de refoulement ni pure sublimation, mais une proximité avec un ailleurs sauvage, toujours présent […] un ailleurs, où les pulsions partielles […] et la scène primitive peuvent trouver à se déployer ».

Lors d’une rencontre entre éditeurs jeunesse et acteurs du livre en Aquitaine organisée en 2015 à la médiathèque de Mérignac, j’avais été invité à faire une intervention sur « l’utilité » de la peur quand on lit des histoires. J’avais insisté sur certains points qui me paraissent toujours aussi importants aujourd’hui. Notamment la nécessité de ne pas aborder trop frontalement des thématiques chargées d’affects, mais de veiller à ce que puisse se constituer pour celle ou celui qui lit un espace de rencontre avec le texte qui soit potentiellement porteur d’une pluralité de lectures et d’éprouvés lui permettant de se mettre en liaison avec des parts de lui-même qui lui sont parfois à lui-même inconnues. Ce qui me paraît compter, c’est la possibilité que le livre éveille des résonances chez son lecteur parce que l’auteur a su déposer dans son œuvre, de manière sous-jacente, cette « foule de choses entre ciel et terre dont notre sagesse d’école ne peut encore rien rêver » pour reprendre la formule shakespearo-freudienne citée en introduction.

Références bibliographiques

Freud, S. [1933], Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984.

Freud, S [1907], Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, Paris, PUF, 1984.

Freud, S. [1900], L’interprétation des rêves, Paris, PUF, 1980.

Geffard, P. À quoi ça sert d’avoir peur quand on lit des histoires ? Éclairs, n°08, 2025, https://www.researchgate.net/publication/311397469

Kofman, S., L’enfance de l’art. Une interprétation de l’esthétique freudienne, Paris, Payot, 1975.

Ouaknin, M.-A. Bibliothérapie. Lire c’est guérir, Paris, Le Seuil, 1994.

Ponti, C. L’album d’Adèle, Paris, Gallimard, 2011.

Ponti, C. Mô-Namour, Paris, L’école des loisirs, 1986.

Proust, M. Le Temps retrouvé [1927], dans À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1999.

Rey, M., “Outside Over There : l’Inconscient selon Maurice Sendak”, Le Coq-héron, 219, 2014, p. 22-35. https://doi.org/10.3917/cohe.219.0022

Sendak, M., Quand papa était loin, Paris, L’école des loisirs, 1984.

Sendak, M., Max et les Maximonstres, Paris, L’école des loisirs, 1963.

Van der Linden, S, Claude Ponti, Paris, Être, 2000.

Patrick Geffard est Professeur émérite en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris 8 (Unité de recherche CIRCEFT). Il a travaillé dans une librairie coopérative ayant un fort engagement dans la littérature de jeunesse (Le Texte Libre à Cognac) et il intervient dans le master « Littérature de Jeunesse » de l’université du Mans. Animateur de groupes d’analyse clinique de la pratique et intervenant en formations dans les métiers du lien, il est membre du comité de rédaction de la revue Cliopsy et du comité de lecture de la revue Études & Pédagogies. Il est par ailleurs ‘Link convenor’ du réseau ‘Education and Psychoanalysis’ de la fédération européenne EERA (https://eera-ecer.de/networks/21-education-and-psychoanalysis/).

Dernier ouvrage paru : A. Dubois, P. Geffard, et G. Schlemminger, Une pédagogie pour le XXIe siècle. Pratiquer la pédagogie institutionnelle dans l’enseignement supérieur. Paris, Champ social, 2023.